D: L’eclettismo a volte è sinonimo di confusione, a volte è invece un vanto. E questo è il caso della poetica di Bartolomeo Bellanova e in particolare della sua raccolta Attraversamenti, puntoacapo Editrice di Cristina Daglio, 2024, di cui ci occupiamo in questa intervista. La mobilità lessicale e l’impianto stilistico spazia, come osservato da Franca Alaimo nella postfazione, tra una contemporaneità attenta e persistenze della letteratura italiana classica, così come tra varie ascendenze di testi sacri di diverse culture in una mitografia dell’oggi, solida, coerente e fortunatamente lungi da certe accozzaglie sperimentalistiche attualmente di moda. Perché se si vuole innovare, non si può prendere passato e attualità e giocarci alla rinfusa, ma prendere ogni singola tessera e trovarle un posto finché non si arriva alla composizione di una nuova immagine di senso, evocato o esplicito: nel nuovo c’è sempre una ratio, così come nella poesia c’è una techne. E così come su quello che produciamo c’è un giudizio, il nostro in primis, dunque un’etica personale. La raccolta si apre con un significativo esergo, a me molto caro: «Vi dico che di ogni parola vana che avranno detto, gli uomini daranno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato.» (Mt 12, 36) . Vorrei partire con te dal componimento Il dettato.

D: L’eclettismo a volte è sinonimo di confusione, a volte è invece un vanto. E questo è il caso della poetica di Bartolomeo Bellanova e in particolare della sua raccolta Attraversamenti, puntoacapo Editrice di Cristina Daglio, 2024, di cui ci occupiamo in questa intervista. La mobilità lessicale e l’impianto stilistico spazia, come osservato da Franca Alaimo nella postfazione, tra una contemporaneità attenta e persistenze della letteratura italiana classica, così come tra varie ascendenze di testi sacri di diverse culture in una mitografia dell’oggi, solida, coerente e fortunatamente lungi da certe accozzaglie sperimentalistiche attualmente di moda. Perché se si vuole innovare, non si può prendere passato e attualità e giocarci alla rinfusa, ma prendere ogni singola tessera e trovarle un posto finché non si arriva alla composizione di una nuova immagine di senso, evocato o esplicito: nel nuovo c’è sempre una ratio, così come nella poesia c’è una techne. E così come su quello che produciamo c’è un giudizio, il nostro in primis, dunque un’etica personale. La raccolta si apre con un significativo esergo, a me molto caro: «Vi dico che di ogni parola vana che avranno detto, gli uomini daranno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato.» (Mt 12, 36) . Vorrei partire con te dal componimento Il dettato.

R: Credo che ogni persona che aspira a scrivere versi, e maggior ragione a pubblicarne, dovrebbe riconoscere di essere portatore, in modo più o meno consapevole, di un frammento della tradizione del novecento italiano con la sua complessità, la sua preveggenza, le sue tematiche, specifiche e peculiari dell’uomo moderno, quello dilaniato e franto emerso dal primo conflitto mondiale, quello dell’indicibile legato al corpo che fa irruzione prepotentemente nella letteratura, insieme alla dimensione dell’inconscio che viene esplorata senza tabù. Il mio non è uno sguardo che adotta lo specchietto retrovisore, ma che si nutre della modernità e cerca ispirazione e parole attingendo anche da linguaggi specialistici (quello della biologia, della chimica, dell’ornitologia) per cercare l’espressione precisa, il dettaglio, il lemma migliore in un determinato contesto. La curiosità della conoscenza mi ha spinto, ad esempio, ad approfondire durante le passeggiate collinari, le diverse voci degli uccelli che creano un contrappunto meraviglioso e vario. Distinguere l’upupa, dal cuculo, dal colombaccio o dal fringuello non è un vuoto passatempo, ma diventa una forma di ampliamento di percezione della realtà, uno spostamento del baricentro dall’antropomorfismo dilagante, al considerarci parte di questa natura con i suoi codici ed i suoi linguaggi pre-verbali. Tutto ciò corrisponde alla mia idea di sacralità della parola, espressa dal versetto del Vangelo di Matteo sopra riportato. Anche in altre tradizioni filosofiche e religiose viene espressa la sacralità e l’etica dell’uso della parola. Nei Veda, raccolte in lingua sanscrita degli scritti sacri custoditi dall’antico popolo degli Arii che si fanno risalire attorno al sedicesimo secolo a.c., dettati da veggenti che spiegano agli uomini le leggi del cosmo, la creazione avviene come immolazione di Prajapati (il Progenitore, il Dio creatore) per portare a esistenza il cosmo, che non essendo né stabile, né dotato di esistenza autonoma, è costituzionalmente transitorio, dinamico. Il primo strumento di sacrificio è la primogenitura da parte di Prajapati della parola (Vac): si dovrà combattere con essa e per essa. Vac è la parola totale nella sua interezza, compresi i suoi aspetti materiali, la sua forma visibile, il suono, il significato, il messaggio. Lanciare contro una persona una parola è più pericoloso che lanciare un sasso. La parola ha un’anima, un corpo, una mente; è incarnazione tanto dell’uomo quanto di Dio, la sua funzione è nascondere e rivelare. Nella mistica sufi viene detto che prima di essere pronunciata una parola deve passare tre porte sorvegliate da tre guardiani. Il primo le chiede se è vera e, in caso affermativo la lascia passare; il secondo le chiede se è necessaria e, in caso affermativo la lascia passare, il terzo le chiede se è gentile. Solo dopo, la parola potrà essere pronunciata.

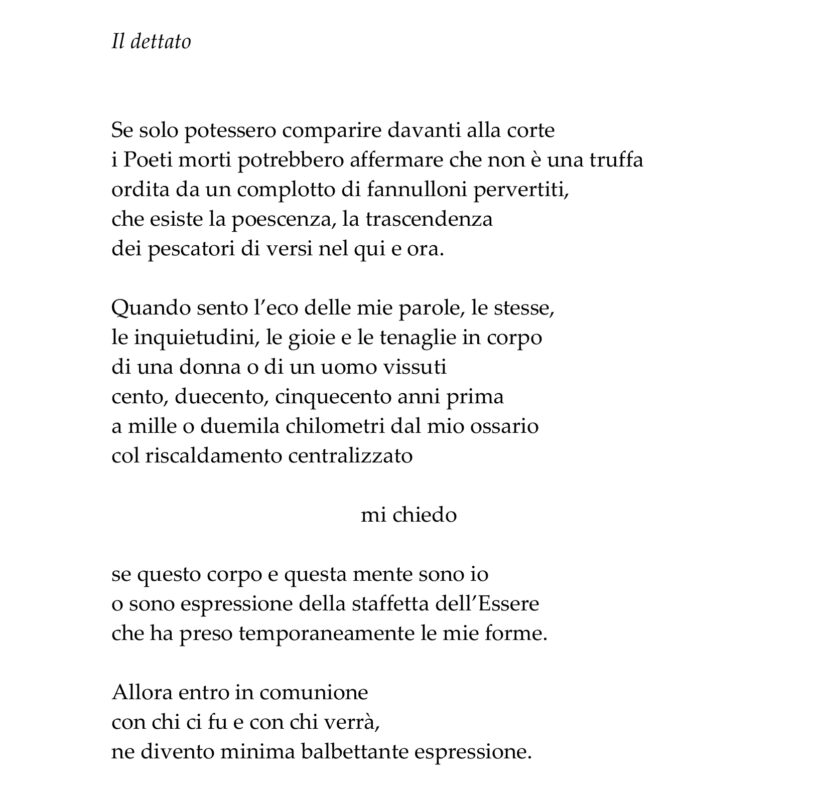

Oggi è stato raggiunto il punto più basso nel linguaggio parlato e scritto, che si accompagna al frastuono vuoto degli innumerevoli discorsi, alla grande difficoltà della vera e piena comunicazione e alla coesistenza degli opposti (l’ossimoro imperante). La sfida decisiva e complessa per la poesia e per l’arte in generale è quella di opporsi ad ogni forma di banalizzazione e al consumo delle facoltà cerebrali umane dovute a una parola divenuta prodotto di scarto dell’industria e della tecnologia, che hanno fatto degli uomini delle commodities, delle materie prime a buon mercato. Abbiamo una responsabilità nei confronti della Poesia e nei confronti del “tu” della poesia che, alla fine, è ogni donna e uomo vivente: cercare di riappropriarsi del significato più profondo delle parole, posto che mercato e tecnologia le hanno mistificate, abusate e alterate. Il dettato, partendo da queste considerazioni, fa propria la poetica eliotiana della «poesia come unità vivente di tutta la poesia che sia mai stata scritta», quando afferma la vicinanza con le voci poetiche che mi hanno preceduto nella storia e con quelle che mi seguiranno, diventandone «minima balbettante espressione”. Il testo, inoltre, attribuisce alla poesia la facoltà della «poescenza», la trascendenza offerta a tutti dai poeti nel qui e ora, attraverso la frequentazione quotidiana della poesia.

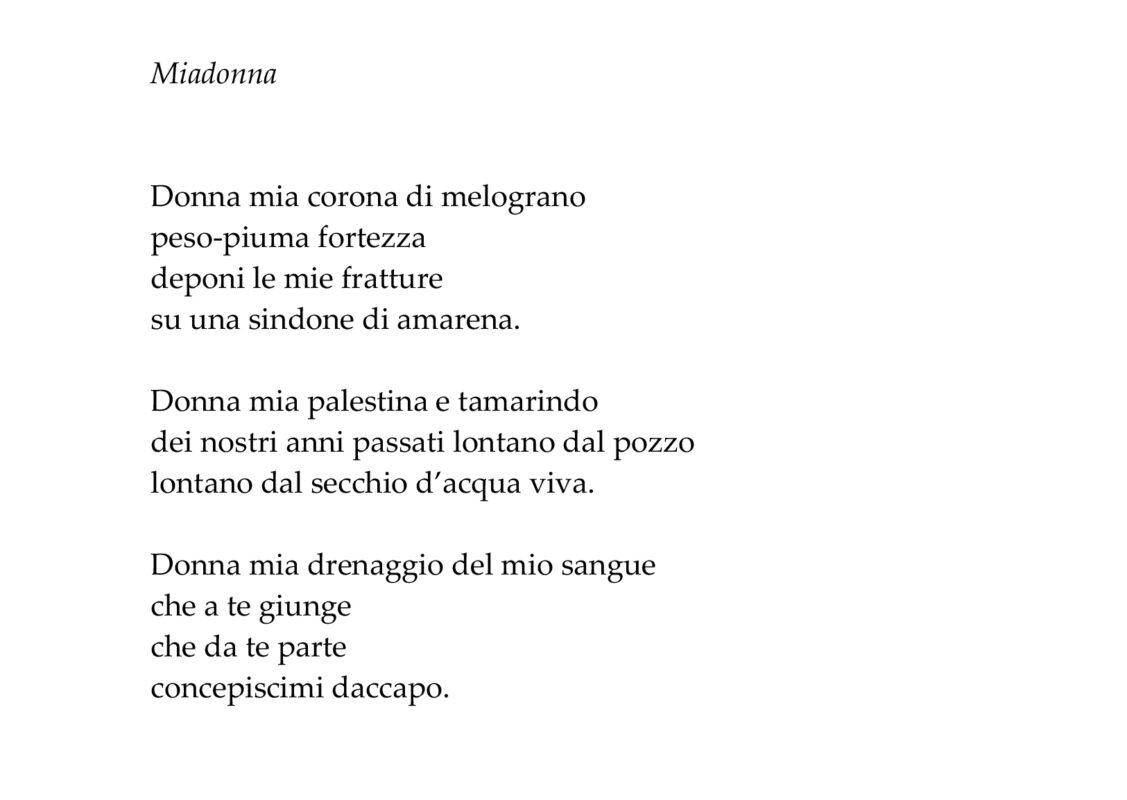

D: L’Amore, la Natura e l’Invisibile. Nell’ultimo componimento, Alla fine, tu disegni, e voglio con questo sottolineare il carattere visivo, quasi cinematografico del tuo stile (mi sovviene evidente il riferimento al film Don’t Look Up di Adam McKey, 2021), un’apocalisse senza più i caratteri simbolici della tradizione, ma assolutamente verisimile (nel senso proprio manzoniano di attenzione a ciò che potrebbe succedere nella realtà in conseguenza della sua scala di valori) nella distopia della imminente disgregazione, ma con un improvviso, balenante riscatto: lo sguardo reciproco di due giovani che nel fondo delle loro pupille generano la possibilità di un nuovo Eden, quel «concepiscimi daccapo» che chiude il componimento Miadonna. Vorrei che, a partire da questo ultimo testo, tu mi aiutassi a ripercorrere questi temi nel corso dell’intera raccolta o comunque nelle parti che ritieni salienti.

R: La forza indicibile e misteriosa dell’amore, inteso come relazione tra due persone, ma anche come potenza dell’empatia e compassione (nel senso latino di soffrire insieme) è sottostante all’intera raccolta. La prima sezione, Visioni periferiche, porta in esergo una frase di Guido Ceronetti: «chi ha fame d’occhi è assetato d’anima», che trovo calzante per i testi che vi sono raccolti. La mia fame d’occhi non si limita all’umano, ma coinvolge vegetali ed animali, ognuno col proprio linguaggio di comunicazione, oltre alla donna amata, a cui sono dedicate le poesie raccolte nella sotto sezione a-mors, l’amore che può vincere la morte. Nelle Upanishad (insieme di testi religiosi e filosofici indiani composti in lingua sanscrita a partire dal IX-VIII secolo a.C. fino al IV secolo a.C.), si distinguono cinque involucri chiamati Kosha in cui è avvolto il sé. I due amanti che raggiungono un’unione profonda fino al quinto guscio, l’Anandamaya Kosha, ciò su cui si basa tutto, il più sottile, lo strato più vicino al divino, è come se si scambiassero il sangue in corpo, si riconcepissero ogni giorno partendo da questa unione. La seconda sezione, Lo scandaglio, contiene un viaggio interiore nelle profondità più buie di ciascuno e si pone in dialogo con la dimensione del sacro, con cui, volenti o nolenti, ciascuno di noi deve fare i conti. Anche qui, pur nella vivisezione dei nostri dubbi, delle nostre debolezze e fragilità, prevale in sottofondo l’amore per la nostra umanità che porta dentro una scintilla di divino in ognuno, anche se spesso inconsapevole e negata. Giungiamo così alla poesia di chiusura della raccolta, Alla fine, che come da te anticipato, nasce come susseguirsi di immagini cinematografiche che mi sono comparse così una dietro l’altra fino all’ultima: quella dei due giovani che con «le mani strette nelle mani, / promettono scintille / e gli occhi dentro agli occhi / sussurrano: “Riproviamoci. Il giorno è giunto!». I due giovani, su una collina dall’altra parte del fiume, hanno osservato la tragica dissolvenza del mondo conosciuto, ma non si sono terrorizzati perché sanno che la forza del loro amore puro potrà far nascere, dopo l’azzeramento di questa civiltà malata, una nuova umanità umana.

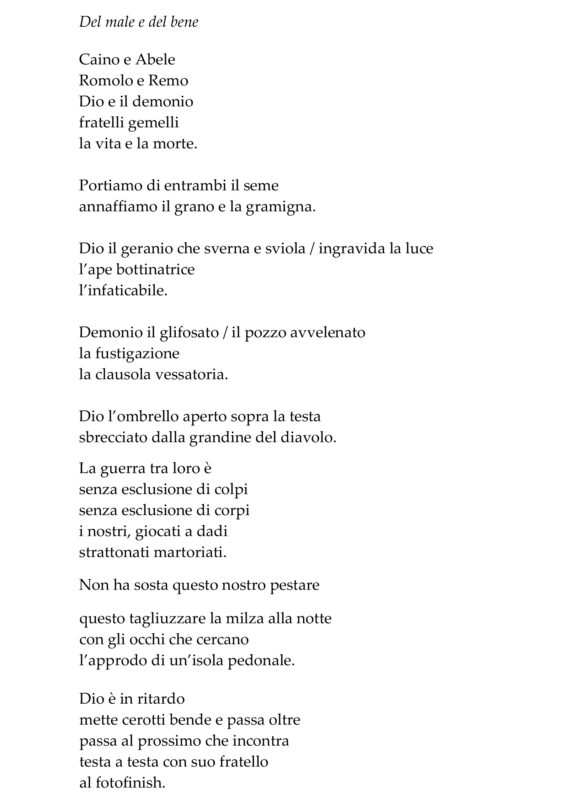

D: La tua riflessione abbraccia i confini estremi dell’Etica: in Del male e del bene, identifichi Dio e il demonio come fratelli gemelli, così come Caino e Abele, Romolo e Remo e soprattutto la vita e la morte, che usano l’uomo come la pedina di un gioco a dadi, strattonandolo e martoriandolo, in una guerra «senza esclusione di colpi/ senza esclusione di corpi». Un Dio sopraffatto dalla immensità del male e dunque in ritardo rispetto a ogni tentativo di prevenirlo o di curarlo, in un testa a testa col suo gemello al fotofinish.

R: I due opposti, il bianco e il nero con nel mezzo mille sfumature di grigio, convivono in ognuno di noi che portiamo dentro un seme di Dio, o se vogliamo dire diversamente, del bene e un seme del demonio, cioè del male. Entrambi si alimentano della nostra alimentazione spirituale, delle nostre scelte, delle nostre parole e delle nostre azioni. A volte, nei momenti di maggiore sconforto, ho percepito questo correre di Dio dietro al demonio per evitare che compia le sue nefandezze, questo affaticamento del Bene a causa dei tanti che collaborano più o meno apertamente col male, che è cieco, colpisce innocenti senza sosta. La sensazione di essere sopraffatti dal male deriva da una specie di sindrome di accerchiamento. Ci vediamo circondati dal male a livello personale (le malattie, le sofferenze per le perdite delle persone care), a livello sociale (le diseguaglianze, le discriminazioni, le violenze) e a livello globale (le guerre e la crisi climatica). Ci sembra che il bene sia sempre in affanno, anche perché i mass media amplificano soltanto le notizie negative. Lo sforzo che dovremmo fare ogni giorno è vederne almeno un po’, esserne artefici senza fermarsi a pensare alla sovrastante forza del male, fare il Bene perché non sappiamo farne a meno.

Bartolomeo Bellanova nasce nel 1965 a Bologna, dove vive. L’amore per la letteratura si manifesta già durante il percorso scolastico, al termine del quale, a causa di vicende di vita e di lavoro, resta sospeso fino al 1999, anno in cui, a seguito di due gravi lutti subiti, inizia a scrivere il suo primo romanzo breve La fuga e il risveglio, storia con contenuti autobiografici, che vedrà luce dopo una lunga gestazione nel 2009. A questo seguono nel 2012 e nel 2018 due successive narrazioni: Ogni lacrima è degna (In.Edit, 2012) e La storia scartata (Terre d’Ulivi, 2018). Negli stessi anni viene prepotentemente chiamato dalla poesia che diventa per lui nutrimento quotidiano; pubblica le raccolte poetiche: A perdicuore – Versi Scomposti e liberati (David and Matthaus 2015), Gocce insorgenti (Terre d’Ulivi, 2017), Diramazioni (Ensemble, 2021), Perdite (Puntoacapo, 2022) e, da ultimo, Attraversamenti (Puntoacapo, 2024). É stato uno dei curatori dell’antologia Muovimenti – Segnali da un mondo viandante (Terre d’Ulivi, 2016) che contiene gli scritti di 46 autori provenienti da 16 Paesi del mondo, attori in prima persona di fenomeni migratori. É stato uno dei fondatori e redattori della rivista culturale lamacchinasognante.com nata nel 2015 e attiva fino al 2023. Fa parte dello staff di Bologna in Lettere BIL, spazio di dialogo e condivisione di letteratura contemporanea.

Bartolomeo Bellanova nasce nel 1965 a Bologna, dove vive. L’amore per la letteratura si manifesta già durante il percorso scolastico, al termine del quale, a causa di vicende di vita e di lavoro, resta sospeso fino al 1999, anno in cui, a seguito di due gravi lutti subiti, inizia a scrivere il suo primo romanzo breve La fuga e il risveglio, storia con contenuti autobiografici, che vedrà luce dopo una lunga gestazione nel 2009. A questo seguono nel 2012 e nel 2018 due successive narrazioni: Ogni lacrima è degna (In.Edit, 2012) e La storia scartata (Terre d’Ulivi, 2018). Negli stessi anni viene prepotentemente chiamato dalla poesia che diventa per lui nutrimento quotidiano; pubblica le raccolte poetiche: A perdicuore – Versi Scomposti e liberati (David and Matthaus 2015), Gocce insorgenti (Terre d’Ulivi, 2017), Diramazioni (Ensemble, 2021), Perdite (Puntoacapo, 2022) e, da ultimo, Attraversamenti (Puntoacapo, 2024). É stato uno dei curatori dell’antologia Muovimenti – Segnali da un mondo viandante (Terre d’Ulivi, 2016) che contiene gli scritti di 46 autori provenienti da 16 Paesi del mondo, attori in prima persona di fenomeni migratori. É stato uno dei fondatori e redattori della rivista culturale lamacchinasognante.com nata nel 2015 e attiva fino al 2023. Fa parte dello staff di Bologna in Lettere BIL, spazio di dialogo e condivisione di letteratura contemporanea.