«E quando sono nata c’erano le parole, tante parole e le parole riempivano gli occhi,le orecchie, la bocca, le parole facevano il mondo, non c’era altro divertimento che la parola.»

(Favolissima, TE LA RACCONTO COSÌ – Storie in forma di favole)

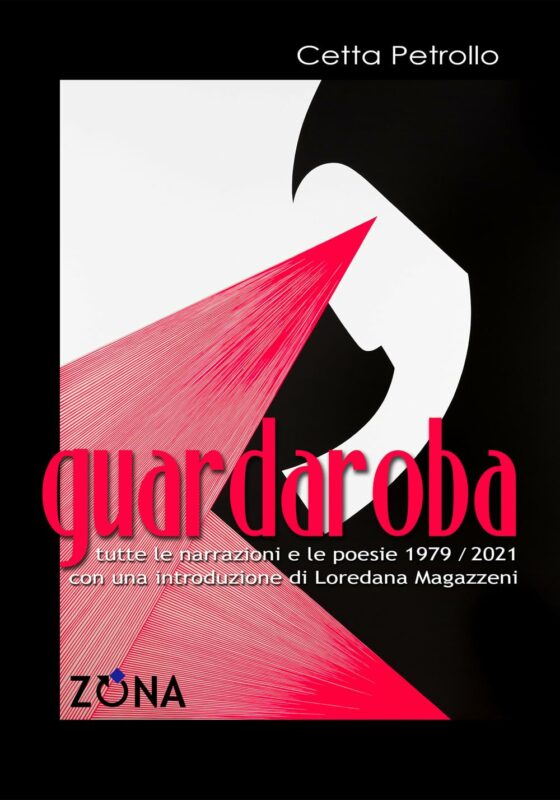

in Guardaroba – Tutte le narrazioni e le poesie 1979/2021,ed. ZONA, 2024)

Ci sono alcuni punti fermi nella prosa di Cetta Petrollo che sono ricorrenti, a volte come un mantra, a volte accennati o sottesi e che sono illuminanti per entrare nell’anima del testo. Dunque lo farò scorrendo man mano le sue stesse parole attraverso i vari testi, contenuti nella recente pubblicazione della sua opera omnia Guardaroba, ed. ZONA, 2024. Primo, la centralità dell’autrice: «io divento più forte, sono il centro, gravito verso la base come una trottola ben congegnata e da povero animale metropolitano, mostro, misto di maschio e femmina, burocrate asessuato, ritorno vestale fortissima, arzdora senza paure, fonte di nutrimento per me e per gli altri.» (Pasta fatta in casa). Secondo, l’affermazione prorompente della femminilità, Cetta dice di sé: «scogliera durissima e inattaccabile della femminilità», femminilità appunto che va al di là di ogni femminismo contingente per recuperare le radici della donna e del suo indissolubile legame con l’uomo: «La casa senza uomini è una casa senza tempo». Nel recupero dunque di una ancestralità, di un mito di unione che sia valido in ogni tempo e in ogni luogo, oltre ogni problematica sociale, anzi di cui è la soluzione: «Essere donna voleva dire vivere la casa da cui nessuna si sentiva esclusa». Questo recupero si manifesta attraverso il legame con gli oggetti, quegli oggetti che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, a volte spariti (di questo parleremo più avanti) e che appartengono da sempre alla dimensione domestica e sacrale della donna, ma che non ne sono un limite, anzi diventano le armi di una dea, ciò attraverso cui la donna dà misura a se stessa e a tutte le altre cose. Sono il simbolo di una direzione: «Col mattarello ho sempre avuto fra le mani il timone della mia vita», un timone che raddrizza il cammino e misura le cose del cielo: «Quella misura che ci dice appunto che nulla è ‘per caso’». Sì, perché non basta camminare sulla Terra, bisogna sempre dare uno sguardo al cielo, avere una bussola che si basa sul moto degli astri e che unisce cielo e terra, donna e uomo. Questo ci introduce a considerazioni più profonde e anche stilistiche. Cetta rappresenta sempre, in ogni luogo della sua prosa, una realtà che viene vista e vissuta come una distesa, un prato di archetipi: «Le parole sono come le carezze, arrivano improvvise e si sgranano nelle curve del discorso come le pratoline». Dunque fiabesca, anzi favolistica. Per questo la lettura e l’interpretazione dell’opera di Cetta non può risolversi con criteri metodologici sociali, antropologici, e dunque contingenti, semmai attingere alle suggestioni del formalismo che individua gli archetipi della narrazione, quindi un’analisi junghiana più che freudiana, che sarebbe più legata all’esperienza interiore del singolo. Ma sfugge anche ai canoni di questa metodologia, la sua fiaba è una mitologia interiore. Come sappiamo la differenza tra la fiaba e la favola sta nella presenza della morale. In Cetta certo non c’è moralismo, ma c’è l’Etica con la e maiuscola: «La convinzione comune era quella di vivere in una società dotata di un robusto paracadute, una società che avrebbe impedito a chiunque di farsi troppo male». Un’etica che non ha bisogno di strampalati appigli ideologici, ma che affonda nel recupero della purezza del quotidiano: «Una volta c’erano i pentoloni. Una volta c’erano i carrettini anche al cinema. Una volta, dunque, c’erano gli uffici». Non è un atteggiamento crepuscolare, semmai un’applicazione della Leggerezza calviniana. Favole di ieri dunque, ma quali saranno le favole del domani, esisteranno ancora o la smania di contemporaneità azzererà il valore del passato? Se non ci saranno più favole, non ci sarà più nemmeno Storia e tutto potrà essere inghiottito da qualsiasi negazionismo e sparire. A partire dalla storia di un nome proprio, quello che noi non abbiamo scelto, ma che ci identificherà per tutta la vita: «Il mio nome non lo porterà nessuno in casa perché è come una favola stantia e più nessuno vuole queste favole perché tutti vogliono essere nati oggi e non ieri o l’altro ieri o nell’altro secolo e poi questo è un nome che viene fuori da due, tre secoli fa». Forse, il futuro ci spazzerà via insieme al nostro nome e saremo come lettere in libertà senza più alcun nesso, senza più alcun legame, con noi stessi, con gli altri. I nomi come gli scogli, quelli veri, coperti di muschio, dove si scivolava e ci si sbucciava i piedi per salirvi e quelli finti, che forse verranno inventati, dove non si scivola mai, per eliminare il dolore, per eliminare il ricordo di aver potuto soffrire, la consapevolezza di aver vissuto e poter vivere ancora: «la storia finisce e non ci resta più niente da immaginare». In perfetta linea con tutto questo, il suo lessico è quello colloquiale di tutti i giorni, quello che ti entra dentro perché è quello quotidiano che tutti usiamo quando siamo veramente noi stessi e non ci armiamo di sovrastrutture culturali e intellettualistiche. Abbiamo parlato dell’importanza degli oggetti. Stilisticamente parleremo di ‘Poetica degli oggetti magici’, che hanno l’anima cioè di chi li usa o li ha usati, che ne sono il riflesso: «Il panierino, memoria di un gesto antico, di un mondo che non colpisce più l’attenzione di nessuno, come se il presente fosse dimentico del suo passato nel rutilante presente, nella contemporaneità che azzera le radici». Il paradosso tra magia e realismo qui viene superato: la magia di Cetta è la capacità di entrare nel reale e restituirci il suo vero volto. Non è il realismo distaccato, che ci aspetteremmo dalla letteratura del secondo Novecento: la realtà non si conosce nel distacco, allontanando il punto di vista, ma tuffandosi in ogni cosa e sentirla viva: «Come l’attenzione per le varie esistenze delle piantine, immobili creature che eppure si esprimono ognuna con una sua propria vitalità e peculiari modi di estinguersi». Non siamo però di fronte a una forma di animismo o di realismo magico. Non c’è né l’altrove né la sospensione temporale, non c’è metafisica. Questo è possibile solo grazie alla peculiarità caratteriale dell’autrice, a quella vitalità che è percezione dell’energia della realtà, che si tramanda nel futuro e non si spegne nell’ hic et nunc: «E poi un giorno mentre siamo in mezzo al traffico e scopriamo che siamo qui, ora quel giorno siamo felici e per un minuto siamo profondamente sicuri che non è per caso, non è per caso». Ogni volta si apre un viaggio in cui ciò che diventa passato sarà sempre nel futuro, in una casualità regolata da una misura universale: «Quella misura che ci dice appunto che nulla è ‘per caso’». Dunque non immanenza ma compresenza di spazi e tempi diversi che si accomunano in un processo ereditario, di filiazione del pensiero, delle anime degli uomini, in un racconto immortale (viene in mente Borges). Tutto diventa narrazione: «Ma il croccante racconta. Racconta di fame, di giovinezza, di futuro, di passeggiate paesane perché ogni carretto che magari porta anche porchetta e miele e pecorino viene da certe isole fantastiche intrecciate di tutto come i canestri di vimini e se lo mangi arrivano a poco a poco, ad ogni boccone, molte storie, quasi favole e il viaggio che il croccante porta con sé entra dentro e ti fa spaziare nel mondo». Cetta fa coincidere l’intimo con l’universale, perché l’intimo raccontato è quello di tutti. Si potrebbe dire i gesti della cultura italiana, occidentale, e invece no, sono i gesti arcaici che appartengono a tutta l’umanità, sono quei piccoli gesti che accomunano tutte le popolazioni, i gesti delle radici. L’autrice si chiede e ci chiede: «è possibile dunque resuscitarle queste radici? Attraverso quello stupore che nessuno sembra più essere in grado di provare, in una sorta di globale cecità». Quella di Cetta è: «la ricerca della misura dell’uomo, di un umanesimo dunque perduto, culturale e dunque umano, un modello perduto di umanità». Un modello che si può attuare solo attraverso il recupero delle piccole cose, quelle che sembrano non avere dignità di pensiero nella logica del pensiero dominante: «i pensierini vengono e mettono in fuga i pensieroni. I pensierini arrivano e non esiste nient’altro, li devo assolutamente inseguire, loro acchiappano il mondo mentre il mondo si svolge qui e ora, e io ci sono dentro in centrifuga, i pensierini lo illuminano, la centrifuga finisce, io ci sto in pace». Si pone dunque un punto dolente di questo pensiero: le cose, le persone, che non durano per sempre e che non raggiungeranno quel futuro in cui noi ancora abitiamo. È la poetica dell’assenza: «Assenze che riempiono più delle presenze, guanto rovesciato al quale occorre abituarsi, big bang implosivo che precipita, peso denso per sottrazione». È l’implosione: «Intorno la pelle si è già rinchiusa, se mai si è aperta, strutturata in roccia. Non c’è fessura per erbacce o nastrini di campo o ortiche, non c’è spazio per crescite e ricrescite. Dentro implode in miniatura il tutto ma non lo vediamo, non ancora. Non è lutto. È buco nero.(…) Aspettiamo l’espansione». Citerò per concludere queste parole da VIAGGI GENOVESI che sono la risposta e la soluzione a questa implosione di passato e futuro. Un futuro che chiede espansione e verso cui tutti siamo invitati a veleggiare: «Lì si sono indubbiamente saldate parti disperse della mia vita, in un intreccio che il vento di libeccio seguita a non sciogliere ma a saldare sempre di più in un disegno ignoto. Ora si tratta solo di acquistare insieme un ritmo. Ricucire passati che ci attraversano. Guardare con colpo d’occhio grafico com’è che sono messe le cose. Ci sono anni che sono come grandi incroci. In questi incroci non si sa chi diriga il traffico né perché ci si ritrovi lì nello stesso momento. Uno va. Uno viene. Quello che va lascia un’emozione. Quello che viene suscita un ricordo. Partiamo dunque per viaggi della mente, dei ricordi, del cuore».